Espacio de poesía y cuento (Obra en progreso)

miércoles, 26 de noviembre de 2014

jueves, 13 de noviembre de 2014

EL PUEBLO DEL SOL

EL PUEBLO DEL SOL

Las palabras cosquilleaban en mis oídos. Se

mecían sin remedio en la música creada en mi mente. “La raza dorada, el pueblo

del sol”, dijo León.

Entré a la farmacia y esperé mi turno. La única

dependiente escuchaba a un hombre de sombrero y ropa de varios días, que

preguntaba el precio de una medicina de la receta que tenía en las manos, observando

el papel con insistencia; manos y ojos

inquietos -sus dedos mostraban las uñas quebradas- en un gesto vano por

desaparecer las indicaciones médicas o la cantidad de medicamentos.

La mujer dijo el precio y pidió que pasara a la

caja a pagar. Él dijo que no, y fue pidiendo el precio de las demás, estrujando

el papel, arrugándolo, como su camisa.

Yo sonreía, sin prisa por ser atendida y sin

atinar a hacer algo para disimular la congoja que me provocaba ver al hombre.

Afuera, el sol caía sobre un mitin de jóvenes

que protestaban por las injusticias del gobierno. El centro de la ciudad estaba

colmado de policías listos para sofocar cualquier insurrección. Dentro de la

farmacia, con el corazón oprimido, me sentí protegida.

Luego de un rato, el hombre pidió tres de los

cinco medicamentos de la receta. Me miró y mi ser se cimbró de tristeza. Tres pesos nos pagan por kilo de maíz. En

las tortillerías venden el kilo de tortillas a doce o quince pesos. Y nosotros,

los campesinos, recibimos una miseria por el trabajo que acaba pronto con

nuestra salud ¿Cómo nos va a alcanzar para comprar lo que necesitamos para

estar fuertes, para enfrentar la enfermedad?, dijo, con la voz que desde

niña he pensado tiene la parca.

Su húmeda mirada me transportó al río donde me

sumergí, cuando joven, para lavar la ropa, desconcertada y confusa. Entonces

era la esposa del médico del pueblo, del director del Centro de Salud -la que

estudió teatro y canto y llenaba auditorios desde temprana edad, con gente que aplaudía

y consolaban el corazón- inmersa hasta la cintura en esas aguas revueltas que

arrebataban de mis manos aquella prendas de las que pretendía quitar las

manchas sobre una piedra que desaparecía por el oleaje constante. No tuve que

lavar mi ropa de niña; no tuve que hacerlo en mi adolescencia, y entonces lo

hice, ante la ausencia de mujeres que quisieran hacer la limpieza en las casas; ganaban

muchísimo más prostituyéndose.

Estar

allí parecía una pesadilla o un espectáculo como el de aquellos payasos que

presencié divertida a los ocho años de edad: Sangre por aquí, sangre por allá, ¿dónde estará el hijo de las arañas?

Aquellas carcajadas infantiles que resultaban de jugar sin reglas, recibir

comida y asistir al espectáculo gratis, sin siquiera intentar descifrar las

frases incoherentes de los cómicos de

zapatotes grandes y rostros pintados grotescamente.

El Puerto donde viví fue conocido como La isla de los hombres solos. Lavé, o

intenté lavar, ante la necesidad de ropa limpia para mis crías y para el médico

que llegaba exhausto de atender tanta gente enferma.

Habría vuelto al río para lavar la ropa de ese

hombre, aunque el agua me entrara por cada poro y me hiciera temblar de miedo

sólo de pensar que así podría haber sido mi vida hasta el final.

A ese recuerdo acudieron mujeres envejecidas

prematuramente. Recogían, entre risas, las prendas que escapaban de mis manos,

y las acomodaban en la orilla, en la playa, sobre petates, con sumo cuidado;

las miradas compasivas por esa muchacha que quién sabe de dónde llegó y no sabía

realizar esa simple tarea mientras ellas lavaban día con día ahí mismo sus

cabellos, su desgano, y salían limpias, renovadas y sonrientes, para volver otra

vez con el cuerpo, el aliento y la ropa sucia, sin tregua, al menos tres o

cuatro veces por semana.

Sólo podía pagarles con una sonrisa que bajaba

a mis labios. Un gesto tímido y agradecido que marcó mi rostro desde entonces, gesto

que asoma de vez en cuando, como ahora que el hombre repetía Tres pesos el kilo de maíz. Sentí el río

de entonces a punto de desbordarse por mis ojos.

Somos la

raza dorada, el pueblo del sol, resonaban las palabras en mi cabeza, con una música

vertiginosa y cambiante, y a mí me parecía que somos un pueblo prieto, húmedo, aterido

por el aguijón del hambre bajo el sol, con el agua hasta la cintura, subiendo

poco a poco hasta asfixiarnos.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Una promesa a la Parca

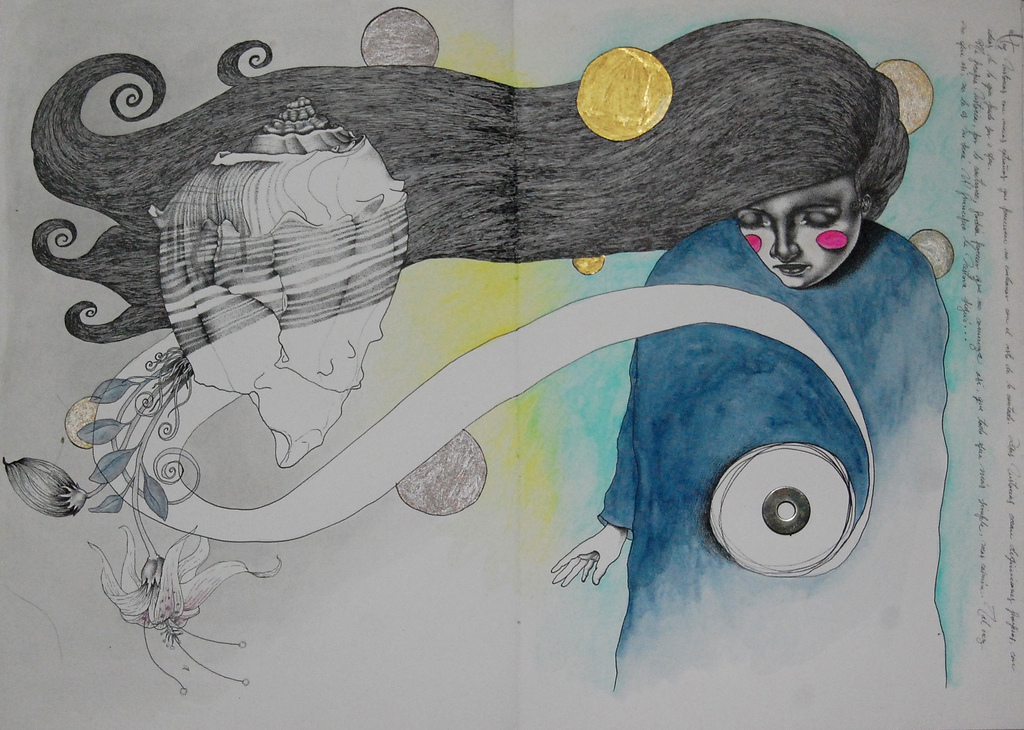

Dibujo de Miguel Carmona Virgen

La Parca se hizo un sombrero

Y se vistió muy catrina

En su atuendo se adivina

Que se esconde un gran pandero

Lero lero lero lero

Lero lero lerolán

Voy a regalarte un pan

Para que agarres respiro

Y en medio de un gran suspiro

Nos cantes el riquirrán

Los maderos de San Juan

Ven a jugar Sube y Baja

Baja y sube, aja, aja

Cuenta diez, y cuántos van

Triqui triqui, triquitrán

Palmas y pies en un son

Canta, canta, corazón

Tira lara laralá

Tira lara laralá

Canta, canta, corazón.

Vente tocando el pandero

Ya no pares de bailar

Que se te olvide el hilar

La ropa en el tendedero

Los trastes y el lavadero

Ven a bailar una hora

Viene una niña cantora

Muchas más con sus maracas

Otras con grandes matracas

Te alegrarán sin demora.

Vamos a hacerte sonar

Los huesos, el esqueleto

Tu cuerpo flaco, completo

Hasta que logres volar

¡Qué bien lo haces! ¡A bailar!

Resuena flaca, resuena

¡Tu esqueleto!, ¡qué bien suena!

Ya no me quieras llevar

Yo aquí me voy a quedar

Te prometo ser bien buena.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)